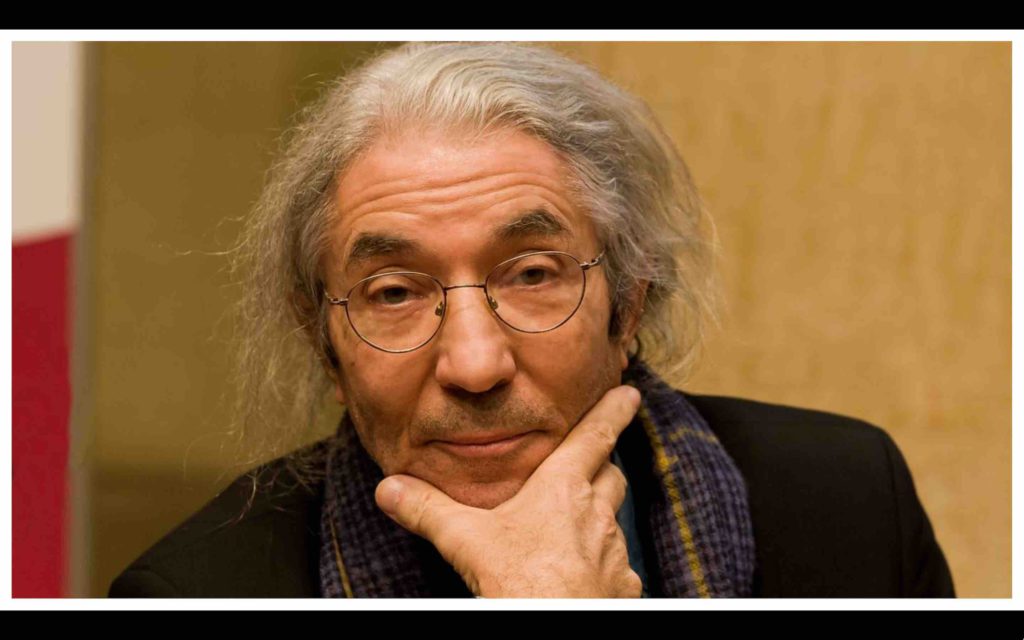

Boualem Sansal dénonce une grâce imposée et revendique la vérité sur les frontières algéro-marocaines

Dans un entretien fleuve, Boualem Sansal revient sur la grâce présidentielle dont il a bénéficié et qu’il juge injuste. L’écrivain affirme qu’il voulait un nouveau procès pour défendre ses positions sur les frontières algéro-marocaines et la marocanité du Sahara oriental. Entre colère, récits historiques et revendication de vérité, il livre une analyse frontale du régime algérien et de son propre enlèvement.

Boualem Sansal brise le silence : colère, histoire et vérité autour d’une grâce imposée

Dans une interview d’une rare intensité, l’écrivain et essayiste Boualem Sansal exprime sa profonde indignation après avoir reçu une grâce présidentielle, une décision qu’il n’avait ni demandée ni souhaitée. Accusé d’atteinte à la sûreté de l’État pour ses propos sur les frontières entre l’Algérie et le Maroc et la marocanité du Sahara oriental, il affirme qu’il voulait avant tout un procès équitable, non une mesure de clémence qu’il considère comme une validation officielle de sa culpabilité. Son récit, mêlant analyse historique, ironie et dénonciation frontale du régime, offre un éclairage inédit sur les tensions politiques autour de la question des frontières.

À voir aussi : (Vidéo) Maroc : le Sahara marocain en 10 questions avec l’historien Bernard Lugan

Une grâce imposée qu’il vit comme une condamnation

Interrogé sur la grâce présidentielle dont il a bénéficié, Boualem Sansal ne cache ni sa déception ni sa colère. Il confie avoir demandé à son épouse d’informer ses proches qu’il refusait toute mesure de clémence : « Je ne veux ni d’une grâce ni d’un geste humanitaire ». Ce qu’il souhaitait réellement, explique-t-il, c’était un nouveau procès, entouré de ses avocats, pour se défendre dignement et démontrer l’inanité des accusations portées contre lui.

À ses yeux, cette grâce actée sans son consentement constitue une sorte de sceau officiel entérinant sa prétendue culpabilité, notamment pour atteinte à la sûreté de l’État. Il rappelle que ces charges reposent principalement sur ses déclarations publiques concernant les frontières algéro-marocaines, un sujet hautement sensible pour les autorités. Dépouillé de tout choix, l’écrivain raconte avoir été « cherché » puis « expulsé » sans que sa volonté ne soit prise en compte.

Sansal ne renie rien : ses propos sur le Sahara et les frontières sont assumés

Si un nouveau procès avait eu lieu, affirme Boualem Sansal, il n’aurait en rien modifié sa position sur la marocanité historique du Sahara oriental. Il rappelle ce point avec fermeté lorsque le journal Le Monde lui demande si ses déclarations dans l’émission Frontières relevaient d’une maladresse. L’écrivain joue d’abord la carte de l’autodérision – « Je suis un grand gaffeur, on m’a toujours appelé Gaston Lagaffe » – mais ce détour humoristique ne sert qu’à introduire sa véritable pensée.

Son message, finalement, est limpide : ses propos ne sont pas des gaffes, mais des constats fondés sur des faits historiques. Il insiste sur la nécessité de nommer les choses telles qu’elles sont, même lorsque cela dérange les uns ou les autres. « Si c’est blanc, je dis que c’est blanc », lance-t-il, dénonçant la censure implicite qui voudrait qu’on atténue les vérités pour ne pas contrarier un discours officiel figé.

À lire aussi : Frontières avec l’Algérie: voici pourquoi le Maroc n’a pas réglé la question

Le rappel historique : l’Algérie et ses frontières tracées par l’armée française

Pour appuyer son propos, Boualem Sansal retrace l’histoire de la formation du territoire algérien. Il rappelle qu’en 1848, lorsque l’Algérie a été intégrée à la France comme simple département, il a fallu définir des frontières. Ces frontières, explique-t-il, furent tracées par l’armée française selon des critères politiques et militaires, et non selon des réalités historiques ou identitaires.

Le Sahara oriental, devenu par la suite un enjeu majeur entre l’Algérie et le Maroc, a ainsi été rattaché à l’Algérie par décision administrative du colonisateur. Pour Sansal, rappeler ces faits n’a rien d’une provocation : c’est simplement nommer la vérité, une vérité qui lui a valu d’être accusé de terrorisme et d’« atteinte à la sûreté de l’État ».

Un propos qui a dépassé son intention initiale

Dans l’entretien, l’écrivain admet qu’au moment de prononcer ces phrases dans l’émission Frontières, quelques semaines avant son arrestation arbitraire à l’aéroport d’Alger, il n’avait pas mesuré l’ampleur des réactions que ses déclarations allaient susciter. Il pensait évoquer des faits connus, presque anodins, sans imaginer provoquer une vague d’indignation tant du côté du régime que dans une partie de l’opinion publique algérienne, souvent très attachée au récit national officiel.

Le Monde rappelle que ces réactions ont touché non seulement les cercles nationalistes les plus sensibles, mais aussi certains segments de l’opposition. La ligne rouge était franchie : toucher au sujet des frontières, c’était toucher à un symbole identitaire profond.

Un débat derrière les barreaux : entre vérité historique et douleur mémorielle

Même lors de sa détention, ses propos ont continué de susciter le débat. Boualem Sansal se souvient notamment d’une discussion avec un gardien-chef : celui-ci lui confiait qu’il approuvait ses critiques sur le régime et sur la corruption, mais qu’il ne pouvait accepter ses mots sur les frontières, « parce que des gens sont morts pour cette terre ».

Cette remarque a conduit à un échange qu’il décrit comme intense, révélateur de la fracture entre la vérité historique et l’attachement émotionnel que représente, pour certains Algériens, le sacrifice lié à la défense du territoire. L’écrivain conclut ce passage en exprimant une idée radicale, mais fondée selon lui : « À mes yeux, ce n’est pas parce que quelqu’un est mort pour une terre qu’elle est la sienne ».

Cette phrase résume à elle seule la tension centrale de l’affaire : le conflit entre mémoire sacrificielle et réalité historique.